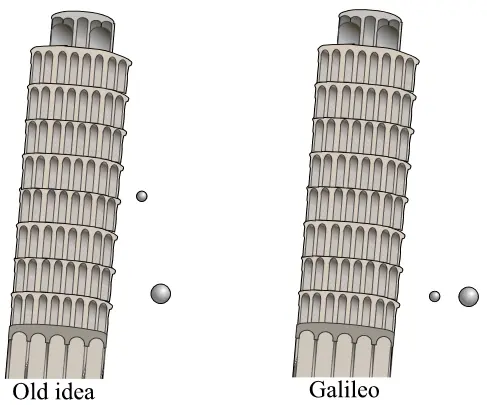

记得小学时学过一篇课文《两个铁球同时着地》,用来表达伽利略不畏权威的精神。文中的铁球实验想要推翻的结论是亚里士多德的“重的物体下落得更快,且下落速度与质量是成比例的”。考虑到亚里士多德的前提,“相同形状的物体”,笔者的生活常识告诉我,“重的物体下落得更快”是正确的,“下落速度与质量是成比例的”是错误的。反倒是伽利略的观点“不同重量的物体以同样的速度下落”是错误的,加上“相同形状”这个前提依然是错误的,加上伽利略的理想实验条件“忽略空气阻力”才会变得正确。

简而言之,以我的日常经验,亚里士多德对了一半;伽利略没有讨论日常经验,讨论的是理想实验,这时伽利略完全正确。

所以,这篇文章所涉及的内容,有挺多值得探讨的东西,不单单是“亚里士多德是错误的,伽利略是正确的”一句话就能概括的。

计算铁球、木球的自由落体时间

我们先用现代理论计算铁球、木球的自由落体时间,然后评判他俩的结论。

计算思路:

- 只考虑重力和空气阻力,假设风速为 0,假设落下的高度中空气密度未发生变化,假设重物是被同时释放的。

- 考虑到观察者是人,人的最小听力间隔是 3ms 左右。也就是说,两个声音间隔 3ms 以上,才有可能被人确定为两个声音。观察者以此确定两个重物是否同时落地。

- 空气阻力的计算比较麻烦。需要考虑雷诺数,定义是惯性力与粘性力的比值。小于 1 时粘性力主导,使用斯托克斯定律计算;大于 1000 表示惯性力主导,使用牛顿阻力定律计算;介于其间时,需要使用经验公式。同时,雷诺数会随着运动速度发生变化。总结起来是如下公式:

参数说明:

可见,计算起来非常麻烦,还得解微分方程。所以网上找了个考虑空气阻力的自由落体计算器,进行简化计算,结果罗列如下。

变量说明:

h = 54.8 时(比萨斜塔的高度):

| r | m铁 | v铁 | t铁 | m木 | v木 | t木 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0.01 | 0.033 | 30.47 | 3.4 | 0.0021 | 15.03 | 4.7 |

| 0.1 | 32.95 | 32.54 | 3.35 | 2.093 | 29.26 | 3.5 |

| 0.5 | 4118.6 | 32.74 | 3.34 | 261.67 | 32 | 3.4 |

| 1 | 32949 | 32.76 | 3.34 | 2093.33 | 32.4 | 3.36 |

h = 200 时:

| r | m铁 | v铁 | t铁 | m木 | v木 | t木 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0.01 | 0.033 | 48.8 | 7.0 | 0.0021 | 15.07 | 14.3 |

| 0.1 | 32.95 | 61 | 6.4 | 2.093 | 43.2 | 7.3 |

| 0.5 | 4118.6 | 62.3 | 6.4 | 261.67 | 57.6 | 6.6 |

| 1 | 32949 | 62.5 | 6.4 | 2093.33 | 60 | 6.5 |

注:单位都使用基本单位,比如米、秒等。

从上面数据中可以看到,对于铁球,在 54.5 米的高度下,半径为 0.01 与 0.1,下落时间相差 0.06s,人耳不足以分辨;200 米的高度下,时间差为 0.6 秒,人耳可以分辨。

对于木球,54.8 米的高度下,半径为 0.01 与 0.1,已经达到了 1.2 秒的落地时间差,人耳可以分辨。

如果用不同质量的木球、铁球对比,比如半径为 0.01 的木球,与 0.1 的铁球,时间差为 1.35s,人耳更是可以分辨。

这里可以得出结论,如果真有这个实验,也是为了驳倒亚里士多德而设计出来的。采用合适的实验条件,是可以说明亚里士多德正确了一半的。这个实验在科学性上来讲,有失公允。同时,采用了“攻其一点,不及其余”的策略,这“一点”就是“下落速度与质量成正比”。

备注:笔者认为,计算出上表的计算器虽然考虑了空气阻力,但应该不是特别精确。在网上找不到真实的实验数据,就凑合着先用。理想情况下需要有真实的权威数据佐证。

亚里士多德的结论

亚里士多德关于重物下落的讨论在其《物理学》的第四章第八节(P112)中:

我们看到同一重量或者说同一物体,运动的快慢有两个原因:(1)运动所通过的介质不同(如通过水、土、空气),(2)运动物体自身轻或重的程度不同,如果运动的其他条件相同的话。

(1)介质造成运动速度的差异是因为它对运动物体的妨碍作用,如果它作相反方向的运动,妨碍作用最大。

下面谈到(2)运动速度受到运动物体本身差异的影响。我们看到有较大动势——重的向下,轻的向上——的物体(假设结构上的其他方面相同)通过同一距离的速度也较大,并且速度的比等于这些物体量的比。因此它们也将以同样的速度比通过虚空。但这是不行的。因为,为什么一物体要比另一物体运动得快些呢?在实的空间里情况必然如此,因为力较大的物体分开介质的速度也较快。因为物体破开介质前进的速度若非取决于形状,就是取决于自然运动物体或被抛扔物体所具有的动势。因此在没有介质的虚空里一切物体就会以同样的速度运动了。但这是不可能的。

亚里士多德的运动理论还包含其他重要部分,比如物质世界的基本组成、自然运动的原因,但内容太多,本文只讨论上述引用的观点。

总结上述文本,得到如下结论:

- 其他条件相同时(物体形状等),介质中(非真空),重的物体比轻的物体下落得快(结论 1)

- 自由落体物体速度的比等于质量的比(结论 2)

- 介质密度越大,妨碍作用越大(结论 3)

- 推论真空(虚空)中一切物体以同样速度下落,与 1 相矛盾,所以断定真空不存在(结论 4)

很明显,结论 3 是正确的。

对于结论 4,推论是正确的,这时候可以否定 1 或者否定真空的存在从而避免矛盾,亚里士多德选择否定真空存在,这在今天看来是错误的。

对于结论 1,日常的经验和上面的计算数据,都说明是正确的。

对于结论 2,亚里士多德认为物体下落的速度,取决于物体分开介质的速度,进一步取决于形状、物体量(质量),形状相同的情况下,与物体量成正比。下面我们通过现代物理公式看下亚里士多德的观点是否是一个近似的方法:

假定物体运动速度不高,在低雷诺数区运动,受力分析如下:

对于结论 2 的分析如下:

- 根据公式,物体运动速度的比,是加速度的比,显然不是质量的比。

- 根据上文中不同质量的铁球、木球的计算结果,不支持结论 2

所以结论 2 是错误的。

《两个铁球同时着地》中用到了一个归谬法(下文中的伽利略不代表真实的伽利略,可能是作者自己或者其他人杜撰的,所以加了引号):

他(“伽利略”)想:如果这句话是正确的,那么把这两个铁球拴在一起,落得慢的就会拖住落得快的,落下的速度应当比 10 磅重的铁球慢(结论 5);但是,如果把拴在一起的两个铁球看作一个整体,就有 11 磅重,落下的速度应当比 10 磅重的铁球快(结论 6)。这样,从一个事实中却可以得出两个相反的结论,这怎么解释呢?

这个确实具有一定的混淆性,但可以解释。两个拴在一起的铁球(大铁球 A、小铁球 B),打破了结论 1 的条件(形状相同),所以结论 1 不再适用。我们可以增加两种情况分开讨论:

- 增加一个铁球 C,质量等于 A、B 的质量和。下落速度肯定快于 A、B,符合结论 1。(情况 1)

- A、B 两个铁球拴在一起(A+B=组合体 D)下落。(情况 2)

- 如果起始下落位置是 A 下 B 上,那么整体只承受了 A 的空气阻力,质量却是两者之和,所以速度会大于单独的 A、B、C。(情况 2-1)

- 如果起始下落位置不是 A 下 B 上,那么下落的时候会发生姿态调整,调整结果是 A 下 B 上,这段距离不容易分析是否比 C 快,还是比 A 慢;当调整完成后,会达到情况 2-1;这种情况过于复杂,笔者无法给出定论(情况 2-2)

会不会有 B 拖慢 A 的现象呢?这个取决与初始下落位置,需要作为一个单独的变量来研究。不同的情况已在上文讨论过。不能简单地说是否一定会发生 B 拖慢 A 的现象。

所以归谬法不成立,不能说明亚里士多德的结论 1 有逻辑矛盾从而是错误的。

伽利略的结论

伽利略关于自由落体的描述出自《关于两门新科学的对话》第三天一章(P141)中:

萨格(Salviati):...当然要以没有偶然的或外部的阻力为前提,平面是硬的和光滑的...

定理2 命题2 从静止开始下落的物体以匀加速运动所通过的距离之比等于通过这些距离所用时间的平方之比。

辛普(Simplicio):...关于这种加速运动是不是在自然中所遇到的落体的情形,我仍然是怀疑的;...好像是引进实验的合适的时候了...

萨尔(Sagredo):接下去我们尝试别的距离,把球滚过整个长度的时间与 1/2,2/3,3/4 或者任何分度长度上的时间作对比,在成百次重复的这种实验中,我们总是发现通过的距离之比等于时间的平方之比。.....为了测量时间,我们用一个大的盛水的容器,把它放在高处;在容器的底部焊上一根小直径的能给出细射流的水管,在每一次下落的时间内,我们把射出的水收集在一个小玻璃杯内,然后在非常精密的天平上称量...

伽利略(1564年2月15日 – 1642年1月8日)68 岁(1632 年)时出版的《关于两大世界体系的对话》引来了宗教裁判所的审判,被判为异端,被迫放弃信仰,余生被软禁。74 岁(1638 年)时,费尽周折出版了这本耗费 10 年心血的《关于两门新科学的对话》,两门新科学是指动力学、材料学。书中的辛普代表伽利略的早期信仰,暗示亚里士多德,对另外两人抱着怀疑的观点;萨格代表伽利略的中期观点;萨尔代表伽利略的最新观点。

从上面的对话中,可以得知伽利略对于自由落体的结论是:

- 忽略外部阻力的影响,包括空气阻力、小球与接触面的摩擦力等

- 小球做的是匀加速运动,也就是加速度不变,速度线性增加

- 自由落体中,加速度与物体质量无关

伽利略用实验装置验证了上述观点。这些结论经由牛顿发展,已变成动力学的基本定理,当然是正确的。

这些结论生效的前提,和亚里士多德的结论生效前提是不一样的。伽利略忽略了空气阻力,进行了理想实验,不是在亚里士多德的研究方法内推翻了他,而且建立了研究动力学的新方法——实验。伽利略的观点甚至不需要对所有的自由落体自然现象负责,因为现实中的条件太复杂,打破了这个实验的前提;伽利略的结论只需要对自己的实验负责。

同时,伽利略在自由落体和斜坡运动之间建立了等效关系,他的很多实验是用斜坡做的,这样速度较小,减少了阻力的影响,增加了运动时间,可以减少测量误差。

伽利略的新方法有两个重点:一是建立在实验的基础上,而不是原始的生活经验,实验可以去掉经验中繁杂的情况,让研究点更加聚焦;二是结合了实验产生的数据和数学计算,进行定性分析。这两点对于现代科学至关重要。所以伽利略被后人称为“现代科学之父”。

关于《两个铁球同时着地》

伽利略是否真的做过比萨斜塔实验呢?伽利略的学生 Vincenzo Viviani 在伽利略的传记中写道,伽利略曾从比萨斜塔上扔下同样材质但不同质量的球,以证明球的下落时间与质量无关。但是伽利略本人并没有记载过这样的实验。历史学家普遍认为,这最多是一个思想实验,并没有真实发生过。

亚里士多德的结论更加贴合日常经验(正确的那一部分),因为现实中是有空气阻力存在的。新的科学理论确实能更好地解释经验,但需要结合不同的理论,比如需要结合“匀加速运动”、“流体阻力”两个理论,才能得到更加精确的结果,只靠单一的“匀加速运动”理论只能得到错误的结果。所以伽利略的动力学只是对亚里士多德的部分批判,他的结论只对他的理想实验负责。

物理课本中的亚里士多德是个笑话,但对他的批判很多都是片面的。他本人提出的问题也是很有价值的,开创了包括物理学、政治学、逻辑学在内的很多学科,尽管很多结论早已被证实为错误,他的探究过程也是值得研究的。

这篇文章,是人教版小学四年级下册的一篇课文,想要传达的思想是伽利略追求真理、挑战权威。但却使用了错误的论据,当读过课文的人们了解真相后再来评判这篇文章,会觉得作者是个笑话。

做科学实验要严谨,写文章也是。如果预设了靶子却只能找到错误的论据,只会贻笑大方。